木簡編 木簡編

木簡作り 木簡作り

世の中には「木簡データベース」なんて便利なものがあり、「蘇」の歴史的事実の裏

付け証明など博物館に行かなくとも実に事細かく調べられるありがたいサイトである。

私にとってはロマンを掻き立ててくれるひとつの遊び場でもあるのだが、蘇以外にも食

べ物に関する木簡をなど調べ始めると止められなくなるから困ったもんだ。

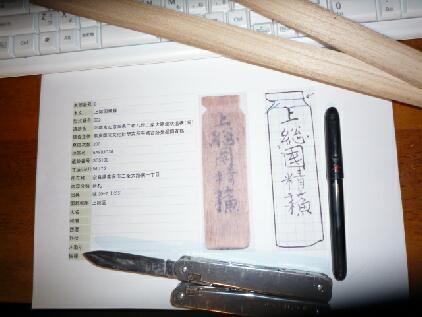

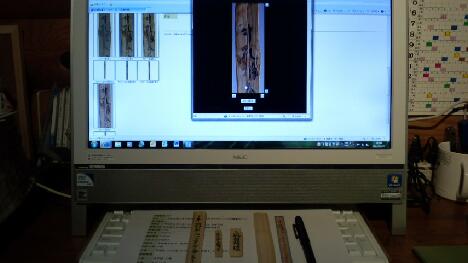

で木簡作りであるが、平城京跡から出土した貢蘇を示す木簡のレプリカを作ってみよ

う思い立ちその詳細を調べてみた。

墓場に立てる塔婆の様な物を想像していたのだが、意外と小さいものだと分かった。長

いもので252mmの大きさである。

早速100円ショップへ行き、丁度良い桐の板があったので買ってきた。

まずはデータ通りの大きさに切ります。

このツールナイフはこの様な作業には大変便利です。穴を開けたり、切ったり削った

りと非常時にもお役立ち間違いありません。

似たような形になるようにまぁ四苦八苦して整えまして・・・。

筆ペンで書きました。下手くそな字が幸いしてか、それらしく見えるでしょう? 。

まぁ、古文書読みの専門家が見たら笑うでしょうけどね。

なんとか四枚の木簡ができました。

先頭へ

上総国精蘇 上総国精蘇

せっかく作ったのでこれらの木簡を使って「蘇」の検証をしようと思うのだが専門家で

はないので、まぁ遊びの延長ぐらいのつもりで考察して見ることにしよう。

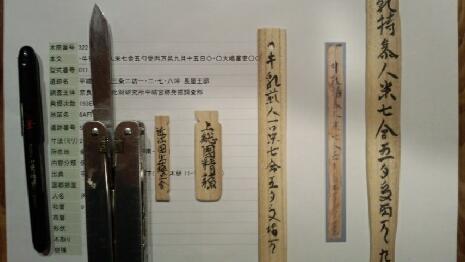

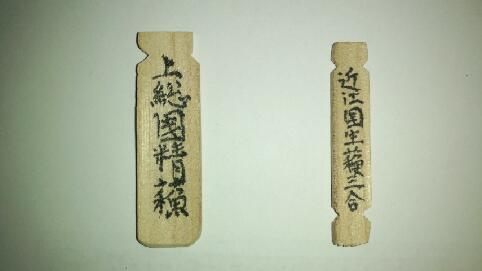

先ずはこの二枚の木簡を比較しながら進めていこう、

「上総国精蘓」と「近江国生蘇三合」である。

蘇のシリーズ 製造編(蘇の四)でも触れたように精蘇と生蘇が存在しその形状は違う

ものでありかつ消味期限(保存期間)に大きな差があった事は前述したとおりだ。遠国の

上総国からは水分量の少ない硬い精蘇を、近国の近江国からはみずみずしい柔らかな生

蘇を貢納させたと考えられる。

上総国とはご存知のように千葉県の中部である。奈良の平城京まで運ぶとしたら一か

月以上はかかったであろう。牛馬を使ったとしても精蘇を収めた入れ物は壺であったの

で走って運ぶとは考えられず、大動物と一緒であれば却って手間がかかり時間を要した

であろう。とすれば余程濃縮率を高め水分量を減らさなければ腐敗は免れない。

延喜式に唯一残された作蘇の法 「乳大一斗ヲ煎り、蘇大一升ヲ得ル」を実践すること

になる。確かに水分活性が低ければ蘇の保存性は高まるが、味や色、テクスチャー(歯

触りや舌触り)、脂肪の酸化などに大きく影響を及ぼす。(詳しくは、 製造編を参照し

て下さい。)

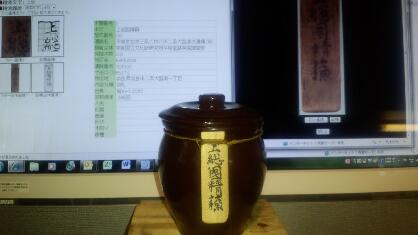

さて史料に残されている「諸国貢蘇番次」によると上総国の貢蘇負担は17壺で、

大壺大一升(約600g入り)を7口、小壺小一升(約200g入り)を10口であったらしい。

(蘇庵ではこれに習い注文があれば小壺に、パックした蘇を入れて販売している。)

この小壺は150g位しか入らないが、こんな感じで麻ひもを結び木簡を付けていたのでは

ないだろうか。

なんだか骨壺と間違えそうだが・・・。

ところで、限界まで濃縮され出来上がった蘇を壺に封入することはできたとしても取り

出すにはどうしていたのだろう。壺の形状がバケツ型であればスポッと抜けるだろうが

大概の壺は胴部分が太く口が小さい、十分の一に濃縮された蘇は一晩もすればカチカチ

に固まるのは間違いない。逆さに振ったって出てくるものではないだろう、いったい

どうやって使っていたのかしら?。刃物かなにかでゴリゴリと削っていたのか、はたま

た壺を叩き割って取り出していたのか。

実はこの「精蘇」、粉乳ではなかったのかという説もある。皆さんご存知のコーヒー

に入れるクリープや粉ミルクのような粉末状のものであったとする学者先生もいる。

その心は「出雲国計会帳」に「盛壺」という記述があることを指摘してのことである。

先頭へ

近江国生蘇三合 近江国生蘇三合

200年以上も続いた貢蘇制度である。蘇に纏わる壺のひとつやふたつは原型をとどめ出

てきそうなものだが貢蘇に使われた壺は未だ発見されていない。とすると壺を叩き割っ

て中身を取り出したという仮説もあながち捨てたものではない。「盛壺」表記の粉乳説

も興味深いが、ここでは「木簡編」ということなので「壺」の解明はまたいずれしたい

と思います。

さてもう一枚の木簡「近江国生蘇三合」であるが、近江国は現在の滋賀県の範囲であ

るとされている。大和まで急げは一日で着く距離である。蘇を作った翌日には、都に搬

入可能であり、冬場であれば生乳であっても殺菌すれば腐敗することなく飲用として使

える距離であっただろう。であれば「生蘇」とはかなり軟らかな蘇であったのではなか

ろうか、固形というより練乳のような液状に近い物であったかもしれない。

蘇に纏わる木簡の紹介「近江国生蘇三合」の内容分類の所を見ていただきたいのだが

「付札」となっている。「上総国精蘇」の方は「荷札」となっている。「荷札」とは殆

どのものが貢進に際して荷物に付けられた札である。「付札」は保管分類される物に付

けておく札であったらしい。

貢納された蘇を三合(大升三合であれば約180g、小升三合であれば約60g)に切り分け和

紙にでも包み「付札」を付けるとしたらこの様な縛り方で保管分類されたであろうか。

木簡に紐を縛る切り口が上下二か所あるのでこの様にしてみたが、「上総国精蘇」の方

は上一か所だけなので壺のくびれに掛けるようにした。

正解かどうかは解らないが「荷札」と「付札」のこの切り込みの違いにより、荷姿の

相違を想像することができる。

それにつけてもこの薄っぺらい木簡、1200年以上前の物が現存発掘されたことも凄いが

古代日本にミルク文化が存在し、貢蘇制度が確立され全国に牧を設け牛を飼い搾乳をし

乳製品を作っていた事実が証明されている事にも驚かされる。

この小さな木片から古代人の息吹が聞こえてくるのは私だけではなかろう…。

先頭へ

|